Pourquoi on aimerait un retour de Prey (2017) ?

Publié le :

6 commentaires

Rédigé par Nathan Champion

Vous aviez l’impression que je gardais une certaine rancœur à l’intention de Bethesda Softworks dans ma précédente chronique sur le Prey de 2006 ? Eh bien vous avez visé juste. Et ça tombe bien, car je ne comptais pas laisser ce sujet décanter trop longtemps. Aujourd’hui nous allons parler du reboot de Prey, paru en 2017, un jeu blindé à ras-bord de qualités mais qui, en raison de son statut d’Immersive Sim, un genre décidément maudit, n’aura pas su trouver son public. En résulte un constat clair comme de l’eau de roche : après la mort de la licence originale, le reboot aura lui aussi sombré définitivement. À croire que tout ce que produit Arkane Studios subit le même sort.

Qu’à cela ne tienne, au moins on tient là un véritable bijou pour les amoureux de Science-Fiction, de Level Design, et du travail de ce studio à part, à qui l’on doit les excellents Dishonored, ou encore Arx Fatalis. Prey c’est, comme son modèle, un First Person Shooter se déroulant dans l’espace, avec son lot d’aliens et d’effets sanglants. À cela, il faut toutefois ajouter tout une couche de RPG et de mécaniques d’Immersive Sim, permettant au joueur de façonner sa partie comme bon lui semble. Le genre d’expérience qu’il est possible de recommencer dix fois sans jamais s’ennuyer, simplement en modifiant sa build pour progresser différemment.

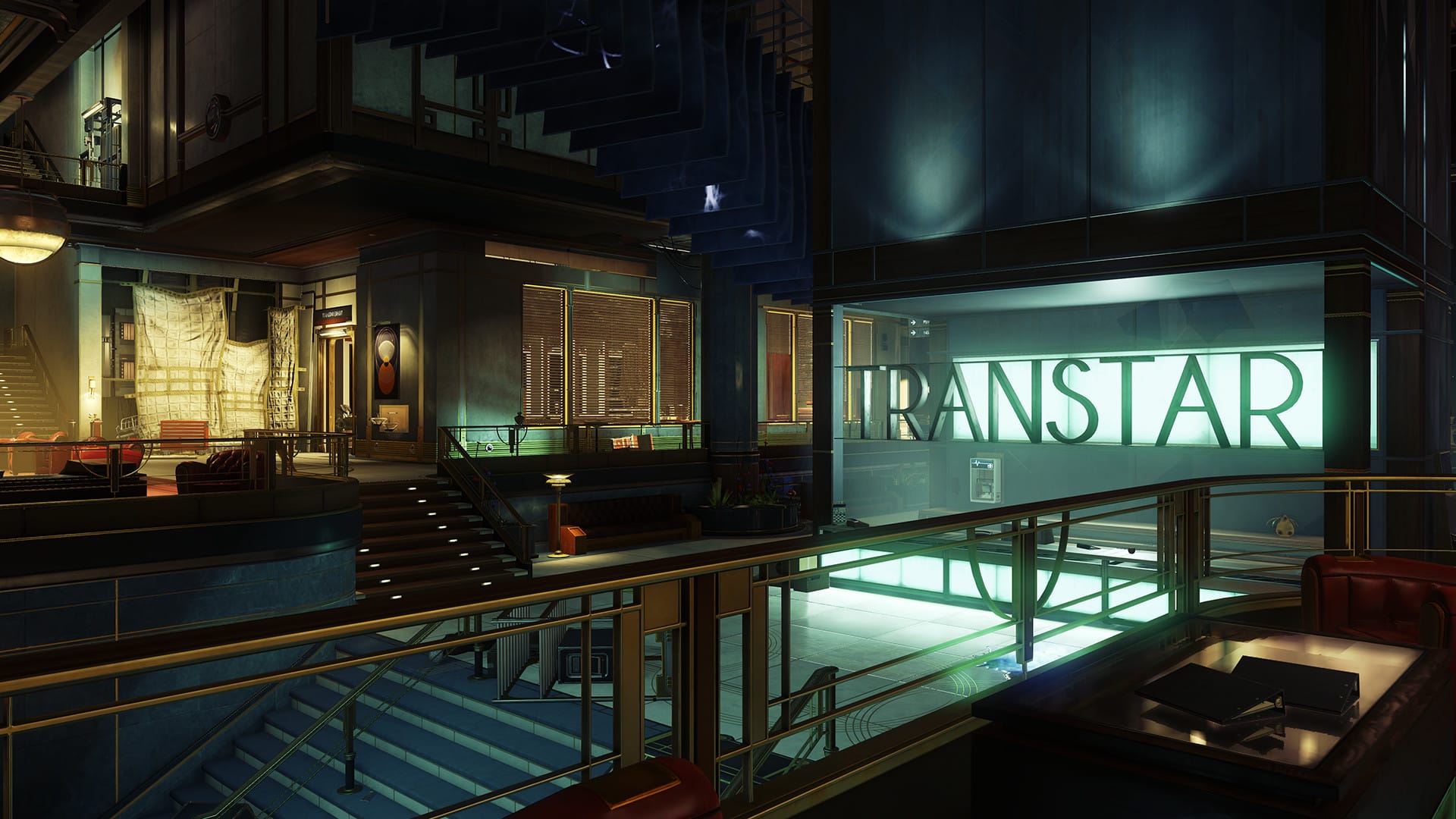

Vous pensez certainement que j’en fais trop, et vous avez peut-être raison. Il faut dire qu’il n’est pas évident d’écrire sur les jeux que l’on aime profondément. Surtout lorsqu’il ne s’agit pas de l’exercice quadrillé du test, au cours duquel on tâche, sans jamais y parvenir, de se détacher de son avis très personnel pour viser une objectivité illusoire. Si vous suivez cette chronique depuis un moment, vous savez déjà que l’objectivité n’est pas son fort, et encore moins son but. Alors embarquons ensemble sur la station Thalos 1, le temps d’une énumération de compliments destinée à vous faire comprendre pourquoi on aimerait un retour du Prey de 2017.

Sommaire

ToggleLa grande porte

Dans le Prey de 2017, vous incarnez Morgan Yu, qui peut au choix être un homme ou une femme. Premier bon point, qui favorise l’identification à ce personnage qui, dans tous les cas, a plus de choses à vous raconter que ce que vous ne pouvez le penser en premier lieu. Parce qu’ici, comme dans une quantité absurde de RPG, le protagoniste est amnésique. On l’a vu depuis Final Fantasy VII, du moins en Europe, et cela touche désormais même des séries comme Rune Factory. La différence ? Chez Prey, ce fait est parfaitement justifié par le scénario, et sert carrément la trame, en évoluant au fil de l’aventure. La redécouverte de la mémoire de Morgan Yu est même le fil rouge principal. Surprenant ? Pas autant que tout ce qui entoure cet aspect de l’histoire.

Parce que Prey est un cadeau fait aux amoureux de Science-Fiction, pour qui il déroule une quantité troublante de clins d’œil, de références bien senties, tout en réécrivant l’histoire de la conquête spatiale pour notre plus grand plaisir. L’idée étant de nous faire vivre dans un monde non loin d’être contemporain, où l’humanité a découvert, bien malgré elle, une entité extraterrestre aux puissants et étranges pouvoirs. Ce qui lui permit de conquérir non seulement l’espace proche de la Terre, avec une station spatiale aux dimensions inimaginables aujourd’hui, mais aussi la psyché humaine, à l’aide d’une technologie entièrement basée sur les aliens.

Cette technologie, c’est le Neuromod, un genre de relecture habile du transhumanisme électronique, où les circuits imprimés auraient été remplacés par de la matière grise d’extraterrestre. Étrange dites-vous ? Certes, mais quel concept ! Surtout couplé à son aspect visuel peu ragoûtant, puisque l’implantation nécessite de grandes aiguilles à faire passer… par l’œil ! À ceci s’ajoute un détail qui a toute son importance : lorsque vous retirez les Neuromods d’un individu, celui-ci perd une partie non négligeable de sa mémoire. Bien sûr, ce n’est pas tout, et les tenants comme les aboutissants du scénario, couplés à un lore très fourni, ont de quoi vous tenir en haleine tout du long de l’aventure. Mais je m’en voudrai terriblement de divulguer tout ceci à un confrère amoureux de Science-Fiction.

Retenez simplement que, contrairement à un Dishonored quel qu’il soit, qui peut être entièrement bouclé sans jamais que le joueur ne s’inquiète de la trame, chez Prey l’histoire revêt une importance capitale. On a presque l’impression que tout le reste du jeu a simplement été tissé autour. Un sentiment renforcé par la grande cohérence de l’ensemble. Les mécaniques de gameplay trouvent leur explication dans la construction de cet univers se voulant, dans une certaine mesure, réaliste. Ainsi, s’il vous est possible d’acquérir une force surhumaine ou de vous transformer brièvement en objet du décor, par exemple, comprenez bien que c’est uniquement parce que les entités extraterrestres connues le peuvent elles aussi. Et elles ne manqueront pas de vous en faire la démonstration.

Les cavernes d’acier

À première vue, Prey se présente comme un First Person Shooter plutôt classique, avec néanmoins une mise en scène plus travaillée que ce à quoi Arkane Studios nous a habitués. Seul bémol, pas mal de petits passages sont scriptés, ce qui nuit à la rejouabilité. Nonobstant, n’allez pas croire qu’il faille tenir rigueur au titre sur ce point : vote premier passage dans la station Thalos 1 ne se fera pas sans heurt. L’ambiance oppressante est une pièce maîtresse de l’aventure, qui vous fait rapidement comprendre que vous n’avez pas votre place entre ces murs, à grands coups d’aliens aux pouvoirs surpuissants et de jumpscares qui font mouche. Le tout en ne vous distribuant que de rares armes, manquant de surcroît de punch, en comparaison. Un indice équivoque que l’évolution de votre puissance de feu sera plutôt liée à votre utilisation des Neuromods.

Neuromods dont la récupération n’est pas évidente. Prey ne veut pas vous voir évoluer trop vite, terrasser les difficultés qu’il place sur votre route d’un simple revers de la main. Il va donc falloir, dans un premier temps, trouver différents subterfuges pour s’en sortir et progresser. L’utilisation du Glue Gun est le parfait exemple. Ce pistolet un peu particulier vous permettra de stopper vos ennemis, en les enduisant d’une colle durcissant à une vitesse surprenante. Cet outil un peu particulier pourra aussi vous servir à façonner l’espace de jeu selon vos envies, en vous créant des remparts vous protégeant des projectiles ennemis, par exemple, ou encore des plateformes pour accéder à de nouvelles zones.

Un point qui avait d’ailleurs été au cœur de l’actualité lorsque, à l’occasion de la sortie d’une démo jouable en amont de la parution du jeu complet, certains curieux avaient réussi à accéder à des zones qu’ils n’auraient pas dû voir. Du moins pas avant l’arrivée du produit fini. On est loin de la démo buguée d’un Yakuza 6 qui donnait carrément accès au jeu complet, certes, mais l’info avait été relayée un peu partout, et avait convaincu les quelques fans du studio que Prey en avait dans le ventre niveau Level Design. Et effectivement, le titre est très imaginatif à ce niveau. En d’autres termes, ce reboot sent bon le savoir faire made in Arkane.

Prey n’est pas un monde ouvert, mais plutôt un enchevêtrement de zones aux concepts de level design différents, comme chez Dishonored. Des zones intérieures de tailles respectables, ayant leur lot de portes verrouillées, de pièges divers, de conduits d’aération à explorer (comme chez un Deus Ex : Human Revolution), ou encore de corniches haut placées. Et si certaines sont moins inspirées que d’autres, l’ensemble a malgré tout un charme certain. L’aspect graphique ne surprend guère, et est même un peu daté à la sortie. Mais on est loin de la déception visuelle assénée par un Starfield il y a quelques mois. Et puis, les séquences en Zero-G, à l’extérieur de la station spatiale, offrent des sensations très appréciables, en plus d’une vue à couper le souffle sur la Lune et les étoiles.

Substance Mort

Je vous mentirais si je vous disais que ce Prey, cuvée 2017, est entièrement dénué de défaut. Bien sûr, son aspect visuel est dépassé, comme dit plus haut. Ce qui est surtout visible dans la séquence d’introduction, laissant une première impression mitigée, malgré des efforts de mise en scène qui prennent aux tripes. Mais sa direction artistique rivalise de bonnes idées pour cacher ce détail. Il aurait été appréciable que les temps de chargement soient moins longs, aussi, parce qu’en l’état, on passe un sacré moment à patienter bêtement à chaque changement de zone. La courbe de difficulté est assez mal dosée, ce qui est autant vrai en mode normal qu’en difficile. Enfin, la relative lourdeur de notre personnage se ressent un peu trop, et le feedback des armes est comme absent.

Cela étant dit, Prey fait preuve d’une générosité qui fait plaisir à voir. Non seulement au niveau de son histoire, de ses références à différentes œuvres de Science-Fiction, et de son grisant sentiment de progression. Prey propose une variété de builds intéressante, mais aussi des mécaniques surprenantes qui mènent à différentes approches. Vous n’êtes jamais bloqué par des contraintes matérielles, par ailleurs, puisqu’il est possible de tout recycler, pour tout créer, via des machines faciles d’utilisation. Et si vous n’avez plus rien à recycler, et pas assez de matériaux, certaines grenades permettent carrément de transformer les objets du décor et les ennemis en matière première. À côté de cela, il vous est aussi possible de vous servir de mitrailleuses portatives, revêtant un intérêt stratégique presque divin sur les premières heures de jeu.

Il y a beaucoup à dire sur Prey, celui de 2017, mais rien ne cadre avec la volonté de l’opus de 2006. Ainsi, si ce reboot a bien une identité propre et des qualités en pagaille, il faut aussi reconnaître qu’en naissant, il a fait disparaître l’intégralité de l’ADN de son modèle. Et ce n’est pas la clé à molette, première arme du jeu (et accessoirement l’une des plus puissantes, allez comprendre), qui change grand-chose à ce constat. Prey est un excellent Immersive Sim, et un RPG intéressant. Mais rien de ce qu’il entreprend ne va dans le sens du jeu de 2006, et c’est certainement son plus gros défaut. Pourquoi avoir gardé le même nom, si c’était pour partir sur une expérience aussi différente ? Difficile à dire…

Pourquoi un retour ?

Il ne vous aura pas échappé que cette chronique était relativement dithyrambique. Il faut dire que Prey est l’un des jeux de ma vie. Je lui pardonne volontiers ses errances techniques, sa relative lourdeur, ou encore ses quelques pics de difficulté mal situés. Tout simplement parce qu’à côté, il propose une expérience d’une richesse justement dosée, un Level Design génial, et une histoire pleine de bonne volonté. Que lui fallait-il de plus, finalement ? Probablement un traitement marketing mieux pensé, plus en adéquation avec le contenu véritable du jeu, pour commencer. Peut-être un peu plus de moyens aussi. Mais dans l’absolu, tout porte à croire que sa simple vocation à faire de l’Immersive Sim allait le conduire, de toute façon, vers un échec commercial.

Échec sur lequel Bethesda n’aura pas tant communiqué, ce qui se comprend, mais qu’il est facile de deviner en observant le nombre ahurissant de copies à très bas prix qu’il est possible de trouver dans les bacs des revendeurs. Copies neuves ou d’occasion, d’ailleurs. À titre personnel, j’ai même acheté le jeu en double. Une première fois sur PS4 à 10 euros, neuf sous blister à peine un an après sa sortie. Une seconde sur Xbox, à 2 euros (vous lisez bien), d’occasion, dans un état irréprochable. Passons sur cet achat compulsif, et arrêtons-nous sur ce constat d’une tristesse affolante : malgré la parution d’un DLC, qui aura reçu, lui aussi, un accueil critique chaleureux, tout porte à croire qu’à l’image du Prey de 2006, celui de 2017 a échoué.

Dans un premier temps, il a fait faux bond aux amoureux du Prey de 2006, qui ne retrouvèrent rien de ce qui faisait le sel de ce FPS étrange dans cette expérience plutôt tournée vers la réflexion et l’exploration. Adieu portails vous téléportant dans d’autres zones, utilisation astucieuse de la gravité et monstres aux designs absolument dégueulasses. Le Prey de Bethesda et Arkane vise un pseudo réalisme, une vision de la SF qui fait plutôt honneur au genre mais se révèle moins fun et plus cadrée que chez son modèle. Un constat qui lui fait autant de tort que de bien, dans la mesure où il touche, de facto, un tout nouveau public. Ce qui ne fut pas suffisant pour lui garantir un succès commercial digne de ce nom.

Ainsi, nous ne reverrons probablement jamais Prey, que ce soit l’original ou le reboot. Une information finalement bien triste, dans la mesure où les deux jeux ne manquaient pas de qualité. Celui de 2017 ne redéfinissait pas son genre principal, l’Immersive Sim, mais il parvenait néanmoins à en proposer une exploitation particulièrement solide, le tout dans une expérience pouvant être refaite plusieurs fois sans mener à l’ennui. Il aurait aisément mérité sa suite, ou au moins un autre opus dans le même univers, avec les mêmes mécaniques, poussées encore plus loin grâce à l’évolution de la technologie. Difficile d’oublier que le titre est daté à sa sortie. Or, avec un peu de moyens, on imagine sans problème qu’un nouvel épisode aurait pu se révéler encore plus prenant.

Et ce n’est pas dans mes habitudes, pourtant je rêve souvent de ce à quoi aurait ressemblé une suite en monde ouvert. Pas besoin que celui-ci soit vaste, entendons nous bien. Tout ce qu’il lui aurait fallu, c’est une cohérence aussi poussée, et le savoir faire d’Arkane. Avec ça, il était possible de faire quelques miracles. Et qu’on ne vienne pas me parler de Redfall, qui est un produit de commande, absolument pas représentatif de ce que le studio et ses créatifs peuvent faire. Ce serait comme comparer le très perfectible Xenoblade Chronicles 2 et l’extraordinaire Xenoblade Chronicles X… mais je m’égare. Toujours est il que, pour la seconde fois cette année, cette chronique s’achèvera sur une note pessimiste, et même sur un adieu solennel… Ce n’est pourtant pas faute de volonté et d’amour.